法定相続情報について

法定相続情報という制度をご存じでしょうか?

平成29年5月29日から全国の法務局でスタートした、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度のことです。

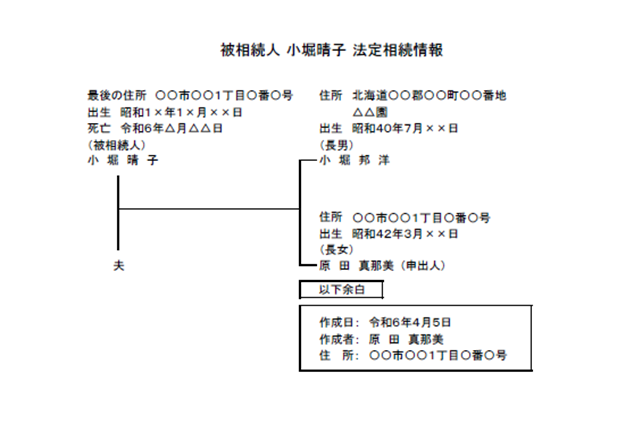

これまでは相続手続きの際、被相続人の出生~死亡の戸籍をすべて集めて手続きをする先に提出し、相続人が誰であるかを証明しなければなりませんでしたが、この制度を利用する場合、被相続人の出生~死亡の戸籍をすべて集めたものと、A4サイズの用紙に作成した「法定相続情報一覧図」というものを法務局に提出します。

法定相続情報一覧図の内容が戸籍の記載内容と相違ないことを確認してもらった上で、法務局で法定相続情報一覧図を保管してくれて、5年以内であれば、相続人の申し出に応じて法定相続情報一覧図の写しを無料で交付してもらえます。

法定相続情報を導入したきっかけ

父が亡くなったのは平成29年5月で、相続手続きを始めた頃にはこの制度が始まっていましたが私は知らなかったため、手続きする先に毎回戸籍の束を持って行って、父死亡の事実と、相続人が母、兄、私の3人であることを証明しなければなりませんでした。

戸籍の束を複数用意すると結構な金額になるので(古い戸籍は1通あたり750円かかります)、戸籍の束は先方でコピーを取ってもらい、原本を返してもらうという方法を取っていたため同時進行で手続きできず、すべての手続きが終わるまでに時間がかかった記憶があります。

父の相続で手続きした先は金融機関2ヶ所、法務局の計3ヶ所でしたが、母の相続の時には相続手続きをする先が金融機関3ヶ所、法務局、税理士の計5ヶ所ありました。

しかも、父の時と違い、母の時は仕事をしながら相続手続きを進めていたため、同時進行でやらないといつ終わるかわからないという危機感がありました。

ということで、せっかく創設されたこの制度、使わない手はないと思ったのと、ネットで調べれば、法定相続情報一覧図も自分で作れそうだと思ったので挑戦してみることにしました。

で、作った法定相続情報一覧図が今回のアイキャッチ画像の内容です。

相続人の住所の記載は任意なんですが、相続税の申告にも使えるようにするために、法務局のアドバイスで追記しました。

※登場人物は私を含め仮名、住所や生年月日などは伏字にしています。

また、実際の法定相続情報一覧図はA4縦の用紙で作成しているため、下半分が余白になっています。

これで安心と思いきや…思わぬ落とし穴が

金融機関と、発行元である法務局については、法定相続情報一覧図の写しで問題なく手続きができました。

ところが、税理士だけは戸籍の束を提出するよう言ってきたんです。

戸籍の束をもとに、記載内容に相違がないことを法務局で証明してくれている書類だから、戸籍の束の代わりに使えるものだと説明しても「税務署に提出するものなので…」の一点張り。

戸籍の副本と、戸籍に関する届書を保管している「戸籍の元締め」ともいえる法務局が信用できないとは何事かと思いました。

担当の税理士は30代後半か40代前半くらいだったんですよ。

もっと年配ならともかく、若い税理士でも新しい制度のことを知らなかったとは驚きでした。

今は別の事情があったのかもしれないと思っていますが、その話は別の記事で書くことにします。

勇み足の代償=約2,000円

実は、私は母方の祖父が大嫌いでした。

そのせいでしょうか、仕事で得た知識を使って父方の先祖の戸籍を青森から取り寄せたことはありますが、母方の先祖について調べたいと思ったことは一度もありません。

母方の祖父が富山出身と知ったのも十数年前の話だったくらいです。

こんなこともあり、法定相続情報一覧図ができ上がった後、戸籍はもう必要ないと思ったので破棄していました。

そうしたら、税理士からまさかの「戸籍を提出して下さい」発言。

幸いにも、母の出生~婚姻の戸籍は2通しかなく(婚姻~死亡の戸籍は手元に残っていた)、出生時の富山市の本籍は覚えていました。

婚姻直前の北海道芦別市の本籍は手元にある戸籍を見れば書いてあるので、郵便局で750円の定額小為替を2枚買い、富山市と芦別市へ再度戸籍の郵便請求を行う羽目に。

これで手数料、送料も含めて2,000円くらい余計にかかりました。

もし再度取り寄せる戸籍の数がもっと多かったら、郵便請求なら1,000円単位で費用がかさんでしまいます。

ということで、これから税理士や司法書士などの「士業」と呼ばれる専門家に、自分で作成した法定相続情報一覧図の写しを使って相続手続きを依頼したいとお考えの方にお伝えしたいことがあります。

(法定相続情報一覧図の作成も士業にお願いする場合は、これ以降の文章を読み飛ばしていただいてかまいません)

法定相続情報一覧図を作る前に、一度士業の方に

「自分で法定相続情報一覧図を作ろうと思ってるんですけど、それを使って相続手続きできますよね?」

と聞いてみて下さい。

その時は私の経験談を引き合いに出していただいてかまいません。

ただし、いきなり「札幌の早馬という相続コンサルタントが…」と言っても相手には伝わらないと思うので、くれぐれもご注意下さいね。

また、相続手続きがすべて終わるまで戸籍は保管しておきましょう。

士業経由の手続きでは法定相続情報一覧図の写しで問題なかったとしても、他の提出先でまだ制度が浸透しておらず、戸籍の束を要求されるかもしれませんから。